MARIO y SILA: el “liderazgo salvador”. Creer o no creer en las personas

El punto donde termina la circunferencia es el comienzo(Euclides de Megara, 325-265 a. C.). La Historia de Roma nos muestra juntos a dos líderes muy diferentes, aunque con ciertos rasgos en común: Mario (157-86 a. C.) y Sila (138-78 a. C.), cuyas vidas y liderazgos se solapan y marcan el fin de la República, culminando en el triunvirato de Julio César (100-44 a. C.), Pompeyo y Craso, que inicia la era de los Césares.

1. El “liderazgo salvador”, tantas veces repetido en la Historia y en las organizaciones actuales, presenta, al menos, estas características clave:

2. Brota como consecuencia de una crisis, emergencia o humillación de un pueblo o de una institución.

3. Surge un “líder salvador”, en quien la institución deposita desesperadamente el poder y sus esperanzas.

El líder salvador no solo “resuelve” el problema, sino que lo revienta y destruye, eliminando sus causas y consecuencias mediante “soluciones definitorias”, arrasadoras, con efectos colaterales imprevistos. Pasa de “salvador” a verdugo y víctima, a veces repitiendo curiosamente el ciclo. El remedio es igual o peor que la enfermedad y se torna al punto de partida.

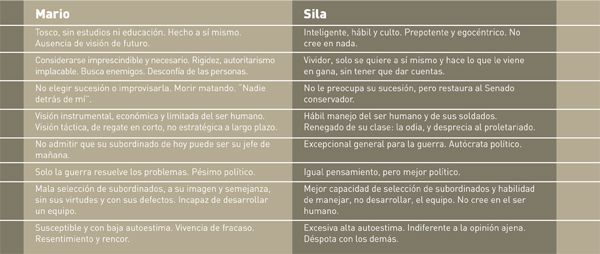

MARIO

Hijo de un pobre bracero, Mario tuvo por universidad el cuartel, donde ingresó muy joven. Se ganó galones, medallas y cicatrices en el sitio de Numancia, a las órdenes de Escipión Emiliano (133 a. C.). Al volver hizo un buen matrimonio con Julia, hermana de un tal Cayo Julio César, que ya tenía por hijo al Cayo Julio César que cambiaría la historia de Roma.

Representando al partido popular, inició una carrera política frente a la oligarquía nobiliaria romana. Por sus gestas militares, fue elegido tribuno del pueblo en el 119 a. C. y pretor en el 116. Aprovechó sus gestas militares para acceder al poder y demostrar así toda su incapacidad política. Quiso acceder al Consulado, que daba largas a la guerra con Yugurta (111-105 a. C.), rey de Numidia. El Consulado estaba abierto a los plebeyos, pero solo en teoría e inicialmente le opusieron resistencia. Mario, susceptible y rencoroso, se ofendió, y, una vez elegido cónsul en 107 a. C., reclamó el mando del ejército. La guerra tomó entonces otro curso y en pocos meses Yugurta se rindió a Roma.

El mérito no fue de Mario, sino de un cuestor suyo llamado Sila. Mario era el héroe y el líder salvador que hacía falta, y fue ratificado como cónsul seis años seguidos.

Mario realizó una importante reforma en el ejército. Este ya no podía contar con los ciudadanos que, sujetos al servicio militar, no querían prestarlo. Se dirigió, pues, a los otros, a los pobres de solemnidad, a los desesperados, atrayéndoles con una buena paga, promesas de botín y generosa entrega de tierras después de la victoria. Era la sustitución del ejército nacional por un ejército mercenario, operación arriesgada y catastrófica a la larga. Este fue un instrumento político que Mario aprendería a utilizar. Combinando el golpe de estado militar con el apoyo de las masas populares, Mario indicó a su sobrino político, Julio César, el camino para acabar con la República Romana.

El prestigio de Mario creció también al cortar el avance germánico hacia Italia venciendo a cimbrios y teutones. Roma le acogió como héroe, regalándole todo el botín capturado al enemigo, así como extensas tierras, con lo que se hizo riquísimo.

Sin embargo, en política, Mario se mostró menos hábil que en el manejo de las legiones. Había hecho promesas a sus soldados que ahora había que mantener. Tuvo que aliarse con los jefes del partido popular, corruptos y expertos canallas, con ansias de enriquecimiento muy superiores al espíritu mercenario de los soldados. El liderazgo de Mario generaba unos subordinados que reproducían con creces las ansias de botín y rapiña. Ante los desmanes de sus partidarios, el Senado ordenó a Mario que hiciese justicia y estableciese el orden. Mario titubeó. Su liderazgo era solo táctico y reactivo ante acontecimientos. Entre una rebelión abierta o eliminar a sus secuaces, eligió lo segundo. Estos fueron lapidados por los conservadores, a quienes el mismo Mario capitaneó para la ejecución. Al final, la aristocracia le veía como un aliado infiel, y la plebe como un traidor.

El liderazgo de Mario, tosco y pasional, solo servía para la guerra. En política, reproducía, sin quererlo, su modelo personalista: mala selección del equipo, argucias, falta de visión a largo plazo y errores no reconocidos, lleno de ambiciones insatisfechas: complejo de superioridad consciente y de inferioridad inconsciente. Con profundo rencor y resentimiento ante el Senado, Mario se retiró a Oriente.

Hacia 90-88 a. C. y ante nuevas revueltas sociales de esclavos, desheredados y proletarios, Mario fue nuevamente llamado por el Senado como líder salvador. Improvisó un ejército con su sistema habitual y, sin reparar en gastos, lo condujo de victoria en victoria, devastando toda la península itálica. Tras una guerra de desgaste por ambas partes, se alcanzó una paz de compromiso, la paz de un cementerio.

Al año siguiente se reanudó la guerra, una guerra civil provocada por el mismo Mario, convencido de ser el líder que hacía falta. En este caso, “el hombre que hacía falta” ya no era él, sino el que ahora habían encontrado los conservadores: el antiguo subalterno de Mario: Sila.

SILA

Sila fue elegido cónsul en el año 88 a. C., tras la revolución social que Mario había reprimido tan sanguinariamente. De familia patricia y aristocrática, pero pobre, siempre se había mostrado reacio al uniforme militar y a la política. Su juventud fue disoluta, la de “un niño mal de familia bien”. No cursó estudios regulares, pero había leído mucho, conocía la lengua y literatura griegas, y tenía un gusto refinado en arte.

Inició su carrera militar al servicio de Mario. Combatió en Numidia, mostrándose como un magnífico comandante, sereno, sagaz, valeroso y con gran ascendente sobre sus soldados. Se había tomado interés por la guerra y se divertía en ella, porque entrañaba juego y riesgo, dos cosas que siempre le habían agradado. Siguió también a Mario en la Galia, en las campañas contra teutones y cimbrios, contribuyendo poderosamente a las victorias.

Vuelto a Roma, se sumió en su vida bohemia anterior, entre prostitutas, gladiadores, actores y poetas. Derrotado como pretor y elegido como edil, encantó a los romanos con el primer espectáculo de lucha entre leones. Nombrado pretor, mandó una División en Capadocia contra Mitrídates, donde obtuvo victorias y fama. Volvió a Roma con un enorme botín, sin contar lo que él mismo se había embolsado. Habiendo nacido aristócrata, pero pobre, sentía la misma indiferencia y desprecio por la aristocracia que le había apoyado que por la plebe que le consideraba de los suyos.

Sila se presentó al Consulado en el 88 a. C., no para hacer política, sino para tener el mando del ejército que nuevamente se estaba preparando contra Mitrídates. La aristocracia comenzó a ver en él a su líder y favoreció su elección. Los populares trataron de invalidar el nombramiento proponiendo a Mario, quien, pese a sus 70 años, todavía solicitaba puestos, cargos y honores. Pero Sila no era hombre dispuesto a renuncias. En vez de embarcar el ejército hacia Asia Menor, lo condujo sobre Roma, contra el ejército que Mario había improvisado. Lo venció fácilmente y Mario huyó a África.

Sila inició la primera restauración conservadora en Roma, con mando sobre el ejército, y bajo él, un cónsul aristócrata y otro plebeyo. Pero habiendo marchado con el ejército hacia Grecia, que era lo que le atraía, se reinició el conflicto entre ambos bandos, culminando en guerra civil. Aunque vencieron los patricios de Sila, Mario regresó de África, incitando nuevamente a la sublevación y marchando sobre la capital, que estaba desguarnecida. Tras una enorme matanza, se estableció el nuevo y último Consulado popular de Mario y Cinna, su aliado político. Mario murió en el año 86 a. C., tras carnicerías y represalias, roído por el alcohol, sus rencores, complejo de inferioridad y ambiciones defraudadas. Gran general; populista y pésimo político.

Cinna fue finalmente derrotado por Sila tras una campaña brillante y victoriosa de este en Grecia contra Mitrídates y el propio ejército de Cinna. Sila mostró que en él dormitaban juntos un zorro y un león, y el zorro era mucho más peligroso que el león. Era simplemente un formidable general, que conocía perfectamente a los hombres y los medios para explotarlos, con frío y lúcido cálculo de fuerzas y debilidades.

En Roma, el hijo de Mario, Mario el Joven, se rindió finalmente a Sila, que a partir de entonces tuvo el poder absoluto y fue el verdadero inventor del “Culto a la Personalidad”. Trató a Roma como cualquier ciudad conquistada, sometiéndola a una feroz represión. Senadores y caballeros que se habían situado al lado de Mario fueron condenados y ajusticiados. Sila necesitaba sus patrimonios para pagar a sus soldados. Uno de los sospechosos, Cayo Julio César, sobrino político de Mario, tuvo el valor de no renegar de él, y la condena que le cayó solo quedó en un confinamiento. Al firmar, Sila dijo, como para sus adentros: “Cometo una tontería, porque en este chico hay muchos Marios”.

Sila gobernó como autócrata dos años más, antes de retirarse. Para colmar los vacíos provocados por la guerra civil en la ciudadanía, concedió ese derecho a extranjeros, sobre todo a españoles y galos. Dio sangre nueva al Senado, vaciado por las matanzas, con miembros de la burguesía leales a él, y le restituyó todos los derechos y privilegios de que había gozado antes de los Gracos. Era, pues, una verdadera restauración aristocrática. Volvió a poner los poderes en manos del Senado, restableciendo el gobierno consular.

Finalmente abdicó y se retiró a su villa de Cumas. Poco antes de su abdicación, ya en sus 60, Sila había conocido a Valeria, una hermosa y joven muchacha, con quien se casó y vivió feliz, hasta su muerte. Su orgullo y prepotencia no menguaron hasta su último día en que dictó su epitafio: “Ningún amigo me ha hecho favores, ningún enemigo me ha inferido ofensa que yo no haya devuelto con creces”. Era verdad.

La restauración de Sila yuguló la revolución popular iniciada por los Gracos, desde la aristocracia, y la populista de Mario, desde el proletariado. Para llevar a cabo una obra vital y duradera, le faltaba algo fundamental: creer y confiar en las personas.

Sila no creía en nada, y menos en mejorar a sus semejantes. Su amor por sí mismo era tan grande que no le quedaba para los demás. Les despreciaba y estaba convencido de que lo único adecuado era mantener el orden. Creó un aparato político y lo dejó a la aristocracia, no porque la estimase, sino porque estaba convencido de que los populares eran aún más despreciables, y sus reformas, peores.

Diez años después de su muerte, su obra política se había derrumbado. Los patricios en el poder lo usaron no para poner orden en el Gobierno, sino para enriquecerse, robar, corromper y matar. Todo empezó a centrarse entonces en el dinero. En manos de una clase dirigente tan corrupta, Roma se convirtió en una bomba que aspiraba dinero de todo el imperio, hasta la llegada del triunvirato que formaron Julio César, Pompeyo y Craso.

José Medina, presidente de Odgers Berndtson Iberia.

Artículo publicado en Executive Excellence nº115 sept2014